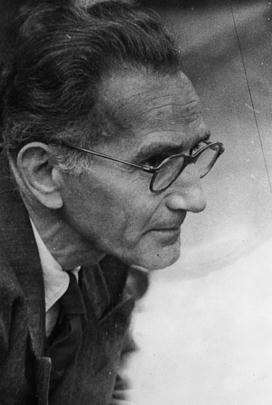

GÜNTHER ANDERS (GÜNTHER STERN)

[von 07.2012 - 06.2024 "unter construction"!]

* 12.07.1902 in Breslau

+ 17.12.1992 in Wien

Günther Anders war ein deutsch-jüdischer Philosoph und Technikkritiker.

-

JUGEND, KRIEG, STUDIUM, BERUF

Günther Anders wurde 1902 als Günther Stern in Breslau geboren. Seine Eltern waren die deutsch-jüdischen Psychologen William und Clara Stern. Manchmal musste der junge Anders mit seinen Geschwistern als psychologisches Forschungsobjekt für seine Eltern herhalten.

Die Ergebnisse erschienen dann im Standardwerk "Psychologie der frühen Kindheit".

1915 zog die Familie im

Ersten Weltkrieg (1914 - 18) von Breslau nach Hamburg. Später wurde der Schüler Anders als Erntehelfer an der Westfront eingesetzt. Das wurde für ihn zu einem prägenden Erlebnis. An einem Bahnhof (in Lüttich?) sah er beispielsweise amputierte Männer, die "sonderbarerweise an den Hüften anfingen" und die man einfach an die Wand gelehnt hatte.

Auch erlebte Anders im nationalistischen Schulklima Antisemitismus.

Er gründete schon 1917 mit zwei Jugendfreunden den Bund "Europa Unita". Sie übermalten die Grenzen einer Europakarte und ritzten sich ein E und ein U in die Hände. Die elsässische Krankenschwester, die ihnen die Hände verband, wurde dann zum dritten Mitglied.

Nach dem Ersten Weltkrieg studierte Anders bei Husserl, Heidegger und Cassirer Philosophie.

1923 promovierte er bei Husserl in Freiburg über Phänomenologie.

Danach lebte er von journalistischer Tätigkeit. Er veröffentlichte auch Essays mit sozialkritischem Inhalt. Beim "Berliner Börsen-Courier" erhielt Günther Anders dann den Namen, unter dem er später bekannt werden sollte. Er selber war zwar kommerzkritisch eingestellt, benötigte aber einen Lebensunterhalt. Das Pseudonym soll aber auch gewählt worden sein, weil Anders so viele Artikel schrieb.

Eine akademische Karriere wurde Anders in den 1920ern und frühen 1930ern erschwert - angeblich von Adorno. Anders strebte eine Habilitation mit einer Philosophie der Musik an. Einige Universitätsdozenten sollen später auch gesagt haben, man müsse die Nazizeit kurz (!) abwarten und könne ihn dann einstellen.

In Marburg lernte er 1925 Hannah Arendt kennen und beide zogen nach Berlin, Heidelberg und später Frankfurt.

NAZIZEIT

Anders nahm 1933 den Beginn der

Nazizeit ernst und betrachtete sie als zweite Zäsur in seinem Leben.

In dieser Phase musste Anders nach Frankreich und dann in die USA ins Exil ausweichen.

Im

Pariser Exil versuchte Anders, seinen nazikritischen Roman "Die molussische Katakombe" zu veröffentlichen. Er scheiterte damals jedoch an dem ebenfalls geflüchteten Kommunisten Manès Sperber, der damals noch ein strenger Parteisoldat war. Das wäre nach Adorno das zweite Mal, an dem sich ein Linker blockierend auf Anders' Karriere auswirkte!

Im Quartier Latin in Paris scheiterte auch Anders' Ehe mit Hannah Arendt an den widrigen Lebensumständen. Interessanterweise kehrte sie später zu ihrem Universitätslehrer - und Nazi - Martin Heidegger zurück.

Anders floh 1936 in die

USA, wo sein Vater bereits an der Universität dozierte. Anders lebte dort von der Unterstützung seines Vaters, von Aufsätzen und von Gelegenheitsarbeiten. Das brachte ihn auch dazu, die Industriegesellschaft genauer zu studieren. Nach einer kurzen Stelle im Office for War Information (OWI), die er ablehnte, weil er die Propaganda für falsch hielt, erhielt er eine Dozentenstelle an der New School for Social Research. Hier geriet er aber mit Studenten aneinander, für die seine Vorlesungen thematisch zu breit gefächert waren.

(Der belesene Anders hielt sich nicht gerne an strikte Lehrpläne.)

NACHKRIEGSZEIT UND ATOMZEITALTER

Der

Abwurf der Atombombe am 06.08.45 auf Hiroshima war die dritte Zäsur in Anders' Leben. Die ganze Menschheit konnte jetzt vernichtet werden. Anders war darüber innerlich sehr erschüttert und konnte erst nach seiner Rückkehr nach Europa 1950 darüber schreiben.

Anders entschied sich für Wien, da er die gerade entstandenen beiden deutschen Staaten ablehnte und aufgrund der Hilfe seiner Brüder.

Anders engagierte sich mit Robert Jungk u. a. gegen Kernwaffen. Anders besuchte auch Hiroshima und Nagasaki und schrieb darüber 1959 den Essay "Der Mann auf der Brücke". Im selben Jahr begann er einen Briefwechsel mit dem Piloten Claude Eatherly.

Von 1945 bis 1955 war Anders mit der Österreicherin Elisabeth Freundlich verheiratet. Beide nahmen die Österreichische Staatsbürgerschaft (sie wieder) an. Die Entscheidung für Österreich war auch ein Politikum: Anders lagen damals weder die BRD, noch die DDR.

1957 heiratete er die amerikanisch-jüdische Komponistin Charlotte Zelka (Zelkowitz), die sich 1972 von ihm trennte, aber nicht geschieden wurde.

In den späten 80er-Jahren kehrte Anders wieder zu der fast erblindeten Elisabeth Freundlich zurück.

Beruflich beschäftigte sich Anders mit Journalismus und der Übersetzung von Theaterstücken. Eine Professur an der Universität Halle, die ihm Ernst Bloch angetragen hatte, lehnte er ab. Er konnte schematisches Denken und "stereotype philosophische Schulausdrücke" nicht leiden.

Das 1951 erschienenen Buch "Kafka: Pro und Contra. Die Prozeß-Unterlagen" beeindruckte den Herausgeber des Merkur, Hans Paeschke.

Paeschke druckte auch mehrere Kapitel des ersten Bandes des dann folgenden Hauptwerks "Die Antiquiertheit des Menschen" vorab.

Anders' Kernaussage ist, dass der Mensch aufgrund seiner relativ festen Verhaltensweisen mit dem technischen Fortschritt in Medien, Industrie und Waffentechnik nicht mithalten kann.

Einen Ruf an die Freie Universität Berlin lehnte Anders 1959 aber ab. Er blieb bei seiner Ablehnung der akademischen Philosophie.

1961 und '62 veröffentlichte er Bücher über George Grosz und Bertolt Brecht, die er beide von früher kannte.

1964 setzte sich Anders in "Wir Eichmannsöhne" mit dem Holocaust auseinander.

1967 war er während des Vietnamkriegs am Russell-Tribunal (von Bertrand Russel) gegen Kriegsverbrechen beteiligt. Sein Werk "Visit beautiful Vietnam" kritisierte den Vietnamkrieg direkt. In der aufkommenden 68er-Zeit näherte Anders sich damit dem Zeitgeist an.

Danach setzte Anders seine Technikritik fort:

"Der Blick vom Mond" über die erste Mondlandung 1969, "Endzeit und Zeitenende" über die Atombombe und der zweite Band von "Die Antiquiertheit des Menschen".

Anders beschäftigt sich auch mit seinen jüdischen Wurzeln und jüdischer Geschichte:

"Mein Judentum" und "Besuch im Hades. Ausschwitz und Breslau 1966" mit "Rückblendung 1944 - 1949" und "Nach "Holocaust" 1979".

In den "Ketzereien" schildert Anders Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Vertretern von Religionen und Weltanschuungen.

Aber auch innerhalb der jüdischen Gemeinde eckte Anders an: 1982 verließ er die Israelitische Kultusgemeinde Wien aus Protest gegen deren unkritische Gutheißung des Libanon-Feldzuges.

(In diesem kam es zu schweren Massakern durch die israelische Armee und verbündete christliche Milizen unter Duldung von Ariel Sharon, aber auch zu Massakern der Gegenseite.)

Ab 1983 hatte Anders die Möglichkeit, in der Zeitschrift FORVM unter dem Herausgeber Gerhard Oberschlick zu publizieren.

1985 lehnte Anders den Andreas-Gryphius-Preis ab. 1992 die Ehrendoktorwürde der Universität Wien.

Im politisch-technischen Kurs lehnte Anders auch die zivile Nutzung der Atomenergie ab und warf die Frage auf, ob auch Attentate auf Betreiber von Atomkraftwerken legitim seien. Dies löste - auch im Zusammenhang des damaligen Linksterrorismus' - kontroverse Diskussionen aus.

Anders starb verarmt am 17.12.1992 in Wien im Pflegeheimt Confraternität (19. Bezirk).

Sein Nachlassverwalter wurde Gerhard Oberschlick.

Erst im Todesjahr 1992 konnte Anders Roman "Die molussische Katakombe", die in den 1930er-Jahren aus Einzelgeschichten kompiliert worden war, erscheinen. Hier werden die psychologischen Mechanismen gezeigt, die nach Anders dem Nationalsozialismus zu Grunde liegen.

Seit August 2023 existiert an der Universität Freiburg die Günther-Anders-Forschungsstelle.

QUELLEN UND LITERATUR:

Wiki

-

Anders, Günther: Die Antiquiertheit des Menschen 1. Über die Seele im Zeitalter der Zweiten Industriellen Revolution; München 2002 (C. H. Beck)

Anders, Günther: Übertreibungen in Richtung Wahrheit; München 2002 (C. H. Beck)

(Hg. von Ludger Lütkehaus)

Liessmann, Konrad Paul: Günther Anders kontrovers; München 1992 (C. H. Beck)