Personen-Link: http://novatlan.blogspot.de/2014/08/personen-pool.html

Dienstag, 28. August 2012

Montag, 27. August 2012

Allgemeine Seiten:

http://www.figuren-modellbau.de/helm.html

Korinthischer Helm

Der Korinthische Helm war ein geschlossener Helm, der das Gesicht gut abdeckte und manchmal einen "irokesenartigen" Helmbusch besass.

Später wurden die griechischen Helme im Gesichtsbereich offener gestaltet, was die Atmung verbesserte, aber den Schutz verminderte. Beispiele dafür sind der Attische oder der Chalkidische Helm.

Der Thrakische/Phrygische Helm hatte darüber hinaus noch eine herausgearbeitete Helmspitze (Kalotte). Damit sah er so ähnlich aus, wie ein damals in diesem Gebiet verbreiteter Mützentyp, die phrygische Mütze. Heute kennt man sie noch populär als "Schlumpfenmütze".

Auf dem Marsch wurden Helme oft mit dem Gesichtsfeld nach oben geschoben getragen, was zur Entwicklung einer neuen Helmart führte: Bei einigen spätgriechischen Helmtypen waren die Augenlöcher oben auf dem Helm, z. T. nur angedeutet und seitlich wurden als neuer Schutz Wangenklappen angebracht.

Böotischer Helm

Der Boetische Helm ermöglichte dem Kämpfer eine gute Atmung und war besonders bei Reitern beliebt.

Der Helmrand war ergonomisch gewellt.

Keltischer Helm

Keltische Krieger trugen lange Zeit einfache Hauben. Fürsten hatten aber auch stark ausgeschmückte Helme, die besonders für rituelle Zwecke eingesetzt wurden und z. B. metallene Hörner besassen.

In der keltischen Spätzeit vor Chr. wurde der Schutz des Helmes durch Krempe, Wangenklappen und Nackenschutz verbessert.

Spätzeit (Norditalien)

Spätzeit (1. Jhd. v., bei Alesia)

Römischer Helm

Ein Römischer Helm vom Typ Weissenau.

Sonntag, 26. August 2012

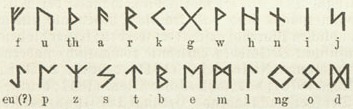

Das Futhark ist das germanische Runenalphabet (Runenreihe). Obwohl seine Zeichen Ähnlichkeiten zu lateinischen oder italischen Schriften aufweist, war ihre Reihenfolge immer eigenständig. Daher wurden die ersten Zeichen auch zur Benennung des Alphabetes benutzt und daher spricht man auch häufig von Reihe.

Das ältere Futhark

Die erste bekannte Runenreihe wird das "ältere Futhark" genannt. Man spricht auch vom gemeingermanischen Futhark. Es besteht aus 24 Zeichen. Spätere Reihen haben einige Änderungen erfahren, blieben aber im Kern dem älteren Futhark ähnlich.

Wann und wie es entwickelt wurde, ist umstritten. Frühe Belege sind die Meldorffibel (50 n. Chr.; nicht ganz gesichert) und der Kamm von Vimose (160 n. Chr.). Eine komplette Runenreihe befindet sich auf dem Stein von Kylver (450 n. Chr.).

Das angelsächsische Futhork (Futhorc)

In England und in Friesland bildete sich eine besondere Runenreihe heraus, die ab ungefähr 500 bis nach 1000 verwendet wurde. Man spricht auch vom Anglo-Friesischen Futhark. Diese Reihe wurde um einige Runen erweitert, um die neuen Laute ae, y und oe ausdrücken zu können. Einige Ausprägungen dieser Reihe hatten an die 33 Zeichen. Quellen sind z. B. das Sax von Beagnoth.

Das jüngere Futhark

Das jüngere Futhark ist eine Weiterentwicklung des älteren Futharks, wobei dieses aber auf 16 Zeichen reduziert wurde. Später glich man dieses aber mit Punktierungen wieder aus.

Das jüngere Futhark ist die Schrift der Wikingerzeit, die ungefähr bis zur Mitte des 11. Jhd.s ging. Die Reihe hat mit mehreren Tausend Inschriften das grösste Corpus aller Runenreihen.

Da das jüngere Futhark so oft variiert wurde, bekamen einige Unterordnungen eigene Namen wie Grönländisches Futhark und Rök-Futhark.

Freitag, 24. August 2012

NEUZEIT: ZEITLEISTE

1495 Kaiser Maximilian I. erhebt Württemberg zum Herzogtum

1498 Vasco da Gama entdeckt den Seeweg nach Indien

um 1500 Leonardo da Vinci

1515 Der Peterskirchenablass

1517 "Anschlag" der 95 Thesen Luthers (genauer Hergang unklar)

-> Beginn der/einer Reformation

1519 Beginn er Eroberung des Aztekenreiches durch Cortes

1521 Verhängung der Reichsacht über Luther

1519 - 1556 Kaiser Karl V.

1522 Ende der Weltumsegelung Magellans (M. vorher getötet)

1524 Gründung des Indienrates

1524/25 - 1527 Bauernkrieg: v. a. im Süden des Reiches kommt es zu Aufständen der Bauern

und anderer prekärer sozialer Gruppen (städt. Unterschichten, Bergarbeiter etc.)

1531 Beginn der Eroberung des Inkareiches durch Pizarro

1542 "Neue Gesetze" (Las Casas)

1545 Beginn des Konzils von Trient

-> Neustrukturierung der katholischen Kirche und Gegenreformation

16. Jhd. in Süd- und Mittelamerika werden immer mehr spanische

und portugiesische Kolonien gegründet;

erst 1810 erheben sich diese erfolgreich, es kommt zur

Gründung lateinamerikanischer Staaten

1618 - 1648 Dreissigjähriger Krieg:

ein langer Krieg bzw. die Abfolge von Teilkriegen um Religion und die Herrschaft

im Reich

-> Gefahr für die Reichseinheit, Reichsfürsten erhalten de facto Souveränität

1661 - 1715 Regierungszeit Ludwigs XIV., genannt "der Sonnenkönig"; Bau von Versailles

1683 Niederlage der Türken vor Wien; Österreich dehnt sich fortan auf den Balkan aus

1688/89 Glorreiche Revolution in England;

moderne Verfassung: mit der Bill of Rights erhält das Parlament Grundrechte

1740 - 1786 Friedrich der Grosse regiert Preussen; Aufstieg zur Grossmacht

1754 - 1763 French and Indian War: England besiegt Frankreich im Kampf um Kolonialbesitz

1756 - 1763 Siebenjähriger Krieg: Preussen behauptet sich in höchster Gefahr

der Siebenjährige Krieg verläuft in Europa parallel zum French and Indian War,

in der trad. angelsächsischen Geschichtsschreibung ist die Gewichtung anders als

in der deutschen

1775 - 1783 Unabhängigkeitskrieg der britischen Kolonien in Nordamerika

1776 Gründung der USA am 4. 6.

1789 Begrinn der Französischen Revolution

1799 Napoleon kommt durch einen Staatsstreich an die Macht

(Fortsetzung folgt)

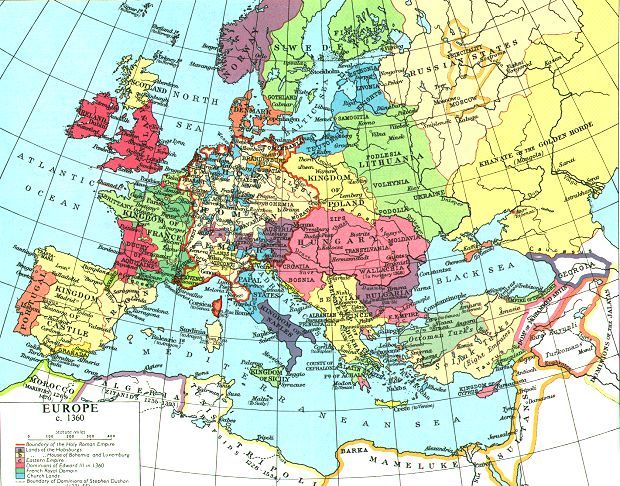

MITTELALTER: ZEITLEISTE - EUROPA

Europa im 14. Jhd.

843 Teilungsvertrag von Verdun

Entstehung des ostfränkischen (deutschen) und des westfränk. Reiches

910 Gründung des Klosters Cluny in Burgund

911 Konrad I. wird deutscher König

936 Königserhebung Ottos I. des Grossen in Aachen

955 Sieg auf dem Lechfeld über die Ungarn

962 Kaiserkrönung Ottos des Grossen in Rom

1046 Synode von Sutri (Heinrich III.)

1059 Papstwahldekret (Nikolaus II.)

1077 König Heinrich IV. und Papst Gregor VII. in Canossa

1099 1. Kreuzzug: Eroberung Jerusalems

1122 Wormser Konkordat

1152 Friedrich I. Barbarossa wird deutscher König

1180 Verurteilung Heinrichs des Löwen

1190 Tod Friedrich Barbarossas

1232 "Gesetz zugunsten der Fürsten" (Friedrich II.)

1250 Tod Kaiser Friedrichs II.

1291 Die Kreuzfahrerstaaten enden mit dem Fall von Akkon

1356 Die "Goldene Bulle" Kaiser Karls IV. regelt die deutsche Königswahl

durch sieben Kurfürsten

um 1450 Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg

1453 Eroberung Konstantinopels durch die Türken

Montag, 20. August 2012

KARL MARX

* 05.05.1818

+ 14.03.1883

Karl Marx wurde als drittes von neun Kindern des Rechtsanwaltes Heinrich Marx (jüd. Name: Hirsch Mordechai) und Henriette Marx (geb. Pressburg) in Trier geboren. Karl Marx stammt von Rabbinerfamilien ab. Der Vater trat aber aus beruflichen Gründen zum Protestantismus über.

1830 - 1835 besucht er das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier. Schon da setzte er sich in Aufsätzen für Weltverbesserung ein. Danach studierte er ab 1935 Rechtswissenschaften in Bonn, konnte sich aber mit der Philosophie mehr identifizieren.

1936 verlobte er sich heimlich mit Jenny von Westphalen, die er schon lange kannte. Beide Familien arbeiteten zusammen.

1836 studierte Marx in Berlin Rechtswissenschaften und Philosophie und näherte sich dort den Junghegelianern an. Marx lebte als Student finanziell auf grossem Fuss und ging als Burschenschafter keiner Mensur aus dem Weg.

1941 promovierte Karl Marx in Jena mit einer Arbeit über die "Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie". Nachdem er sich erfolglos um einen Lehrstuhl bemüht hatte, wurde er 1842/43 Mitarbeiter der "Rheinischen Zeitung". Er heiratete Jenny von Westphalen am 12.06.1843 und ging nach Paris. Dort gab er mit Arno Ruge 1844 den einzigen Band der "Deutsch-Französischen Jahrbücher" heraus. Marx lernte durch Vermittlung durch Friedrich Engels die britische Nationalökonomie kennen (Adam Smith, David Ricardo) und setzte sich mit den Theorien der franz. Frühsozialisten (L. Blanc, P. J. Proudhon u. a.) auseinander. Er nahm auch Kontakte zu den russischen Anarchisten (M. A. Bakunin u. a.) auf.

Beeinflusst durch den Materialismus Feuerbachs wandte Marx sich von der Philosophie Hegels ab ("Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung", 1844).

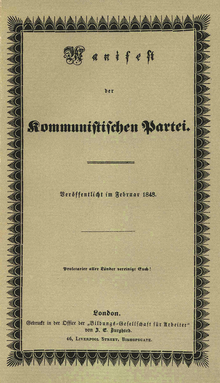

Auf Betreiben der preussischen Regierung wurde Marx 1845 aus Paris ausgewiesen und schrieb dann in Brüssel mit Engels die gegen den Linkshegelianismus gerichtete Schrift "Die Heilige Familie" (1845), "Die deutsche Ideologie" (1845/46; 1932) und im Auftrag des Bundes der Kommunisten das in London erschienene "Kommunistische Manifest" (eigtl. "Manifest der Kommunistischen Partei", 1848). Letzteres wurde kurz vor der Februarrevolution in Paris geschrieben und erreichte eine erstaunliche Breitenwirkung.

Marx wurde zwar im März 1848 aus Belgien ausgewiesen, konnte aber durch die Februarrevolution nach Paris reisen und kehrte von dort aus im April 1848 nach Köln zurück. Dort gab er die "Neue Rheinische Zeitung" heraus und engagierte sich für den linken Flügel der Demokraten. Zum Jahreswechsel kippte aber die politische Lage und die Reaktion gewann wieder an Macht. Die Neue Rheinische Zeitung wurde im Mai 1849 verboten und Marx entschied sich dafür, erneut ins Exil zu gehen. Über Paris gelangte er im August 1849 nach London. Friedrich Engels musste ihm aus äussersten finanziellen Schwierigkeiten helfen, die durch die prekäre Lage entstanden waren. Trotzdem entstanden in London seine Hauptwerke. Marx analysierte die kapitalistische Produktionsweise kritisch und meinte im Geiste der Zeit, die "Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktion" erkannt zu haben. Mit diesen Schriften wollte er der sich formierenden internationalen Arbeiterbewegung eine wissenschaftliche Grundlage zur Verfügung stellen.

Besonders einflussreich waren "Zur Kritik der politischen Ökonomie" (1859) und "Das Kapital" (1. Band 1867; 2. Band aus Manuskripten 1885; 3. Band aus Manuskripten 1894). Mit diesen Hauptwerken wollte Marx in Opposition zum Frühsozialismus einen wissenschaftlichen Sozialismus begründen.

Sonntag, 19. August 2012

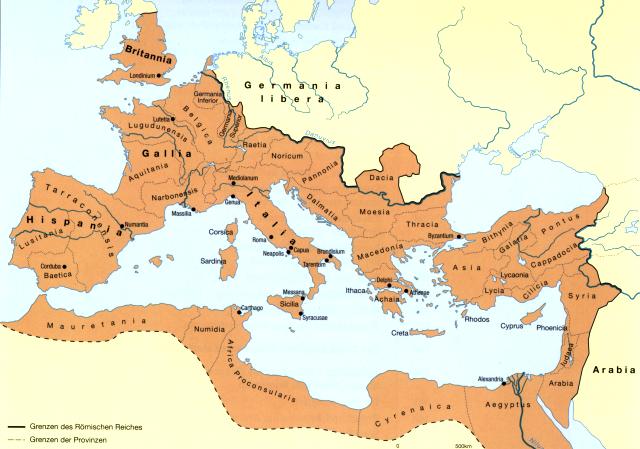

ANTIKE: ZEITLEISTE - MITTELMEERRAUM

Diadochenreiche (frühe Ausdehnung)

Römisches Reich (unter Trajan)

Der Begriff der Antike ist unklar.

Im engeren Sinne meint die Antike das Altertum im Mittelmeerraum und damit eine von Griechen und Römern geprägte Epoche. Diese Antike begann gegen 1000 v. Chr.

Im weiteren Sinne gehört auch der alte Orient mit Mesopotamien und Ägypten dazu. Dann begann die Antike vor 3000 v. Chr. mit Beginn der Schriftlichkeit.

Die frühen Hochkulturen entstanden oft in Flussgebieten ("Stromoasen") wie dem Nil, Mesopotamien, also dem Zweistromland um Euphrat und Tigris, dem Indus (Harappa-Kultur) oder dem Hwangho. Es gab aber auch Hochkulturen ausserhalb von Flusstälern oder in einiger Entfernung von ihnen, z. B. östlich von Mesopotamien (Elam), auf Kreta (Minoische Kultur), in Anatolien sowie in einigen Oasengebieten (Oxus-Kultur in Zentralasien).

vor 3000 Erfindung der Schrift in Ägypten und Mesopotamien

aus Aneinanderreihungen von Bildern;

die mesopotamische Keilschrift ist wohl sumer. Ursprungs,

sie erhielt ihre bekannte Keilform aber erst mit der Zeit

26. Jhd. Bau der Pyramiden von Gizeh

25. Jhd. in Mesopotamien lösen die Akkader langsam die Herrschaft

der (südmesopotam.) Sumerer ab

um 21. Jhd. Beginn des Mittleren Reiches

um 2000 Einwanderung der Achäer und Ionier

Mykenische Zeit

um 18. Jhd. die Babylonier (südliche Akkader) werden zur Regionalmacht

König Hammurabi erlässt eine Gesetzessammlung

1350 Amenophis IV. (Echnaton) führt eine Art Monotheismus ein,

sein Nachfolger Tutanchaton/Tutanchamun revidiert dies

1306 Ramessiden-Dynastie (Ramses I., Ramses II. usw.),

Bau von Tempeln in Karnak, Gräber im Tal der Könige

um 1200 Zerstörung Trojas (eine von mehreren)

um 1050 die Assyrer (nördliche Akkader) setzen sich in

Mesopotamien durch, literarische Blüte: Gilgamesch-Epos

ab ca. 1000 Ägypten gerät nach dem Ende des Neuen Reiches unter die

Herrschaft verschiedener Länder und Ethnien

um 1000 Dorische Wanderung

------------------------------griechisch-römische Antike------------------------------

um 1000 Beginn der Antike im Mittelmeer

um 900 Stadtstaaten der Etrusker

um 800 Entwicklung einer griechischen Schrift aus phöniz. Vorbildern

um 800 "Homer" formte aus vorhandenen Erzählungen Epen

(Existenz Homers und Eigenleistung umstritten)

776 erste Olympische Spiele

753 sagenhafte Gründung Roms

7. Jhd. Spartanische Verfassung

594 Reformen des Solon in Athen

6. Jhd. v. Chr. die Perser erobern im Orient ein riesiges Reich,

schliesslich stossen sie an den griechischen Machtbereich

561/60 - 510 Tyrannis in Athen

507 Reformen des Kleisthenes in Athen

um 500 Vertreibung der etruskischen Königsfamilie aus Rom

490 - 449 Perserkriege

450 Zwölftafelgesetz

um 450 sog. Klassische Zeit Athens (Politiker: Perikles, Kimon)

431 - 404 Peloponnesischer Krieg

336 - 323 Alexander der Grosse, Eroberung des Perserreiches,

Verbreitung der hellenischen Kultur

323 - 272 (spätestens) Diadochenkriege

danach entstehen hellenistische Grossreiche in Ägypten,

Asien und Griechenland/Makedonien

312 Rom beginnt der Via Appia

287 Lex Hortensia

Ende der Ständekämpfe

272 Pyrrhus von Epirus, ein wichtiger Gegner Roms, stirbt

Rom herrscht über Italien

264 - 146 3 Punische Kriege

216 Rom unterliegt Hannibal bei Cannae

202 Zama (Scipio)

197 Rom beginnt mit der Eroberung des hellenistischen Ostens

168 Schlacht von Pyda, Sieg der Römer über die Makedonen

die Römer beginnen ab jetzt, schrittweise die hellenistischen

Reiche zu erobern

63 Untergang des Seleukidenreiches

31/30 Untergang des Ptolemäerreiches

58 - 51 Caesar erobert Gallien

44 Ermordung Caesars

31 Augustus siegt bei Actium über Marcus Antonius und

Kleopatra;

Augustus wird erster römischer Kaiser (Princeps)

------------------------------christliche Zeitenwende------------------------------

6/7 Geburt des Jesus (von Nazareth)

9 Sieg des Germanen Arminius über Varus

54 - 68 Regierungszeit Kaiser Neros

grosse Bauten, aber auch Gewaltherrschaft und

Christenverfolgung

79 Ausbruch des Vesuvs, Verschüttung Pompejis und

Herculaneum

81 Erste Limesanlage

117 Ende der Regierungszeit Kaiser Trajans,

grösste Ausdehnung des Imperiums

212 Constitutio Antoniniana

alle Reichsbewohner bekommen das Bürgerrecht verliehen

260 Allemannen (Ala-) und Franken durchbrechen den Limes

um 300 Reichsreform Diocletians

313 Toleranzedikt Konstantins des Grossen

391 Theodosius der Grosse erklärt das Christentum zur

Staatsreligion

395 Teilung der Herrschaft im Römischen Reich,

es entsteht ein West- und ein Ostreich

Abzug der Römer von Rhein und Donau,

später auch aus Britannien

476 Romulus Augustulus gilt als letzter weströmischer Kaiser,

das genaue Ende Westroms ist nicht datierbar,

Ostrom hielt am alten Reichsgedanken fest

Donnerstag, 16. August 2012

SCHULDRECHT

§ 241 Schuldverhältnis und Leistungspflicht

§ 275 Nicht zu vertretende Unmöglichkeit

§ 311 Vertrag über gegenwärtiges Vermögen

Begriffe: Unmöglichkeit, Anspruchsteller - Anspruchsgegner

AT

L. 1: Grundlagen & Begrifflichkeiten des Schuldrechts

1. Das Schuldverhältnis

Das Schuldrecht bildet nach dem Allgemeinen Teil das zweite Buch des BGB. Es enthält Regelungen über die Wirkungen von Schuldverhältnissen (Rechtsverhältnisse zwischen Personen).

Das Sachenrecht (§§ 854 ff) regelt dagegen die rechtlichen Beziehungen einer Person zu einer Sache.

Der Allgemeine Teil (§§ 1 - 240) enthält Regelungen für das Schuldrecht und das Sachenrecht.

[Beachte das Trennungs-/Abstraktionsprinzip: Das Verpflichtungsgeschäft und das Verfügungsgeschäft (Leistung) müssen getrennt behandelt werden!]

Das Schuldrecht (§§ 240 - 853) ist unterteilt in Allgemeines Schuldrecht (§§ 240 - 432) und Besonderes Schuldrecht (§§ 433 - 853). Letzteres führt vorrangige Sonderregeln für bestimmte Schuldverhältnisse wie Kauf-, Miet- und Werkvertrag auf.

Im Normalfall ist das Schuldverhältnis ein vertragliches Schuldverhältnis (§ 311 I).

Ein Schuldverhältnis kann aber auch ohne Vertrag vorliegen.

Im Besonderen Schuldrecht können 3 Fälle ein gesetzliches Schuldverhältnis entstehen lassen:

Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff)

unerlaubte Handlung (§§ 823 ff/Deliktsrecht)

ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff)

2. Das Allgemeine Schuldrecht im Fallaufbau

Die Regelungen des Allgemeinen Schuldrechts können im zivilrechtlichen Fallaufbau an unterschiedlichen Stellen Bedeutung haben. Man sollte sich zunächst aber auf die "vertraglichen Ansprüche" konzentrieren.

a) Primäransprüche

Aus einem Vertragsabschluss ergibt sich zunächst für eine oder beide Parteien ein Primäranspruch (Erfüllungsanspruch).

Dieser kann in folgenden Schritten geprüft werden:

- Ist ein Anspruch entstanden?

Es muss ein wirksamer Vertrag abgeschlossen sein. Es dürfen also kein Nichtigkeitsgründe aus dem AT des BGB vorliegen (z. B. mangelnde/beschränkte Geschäftsfähigkeit, Anfechtung, Formmange, Sittenwidrigkeit).

- Ist der Anspruch (nachträglich) untergegangen?

Das ist dann der Fall, wenn rechtsvernichtende Einwendungen entstanden sind. Die meisten sind im Allgemeinen Schuldrecht geregelt (§§ 275, 326, 346, 362).

- Ist der Anspruch durchsetzbar?

Es dürfen keine rechtshemmenden Einreden vorliegen. Einreden finden sich im AT des BGB (Verjährung, §§ 194 ff) und im Allgemeinen Schuldrecht (§§ 273, 320).

Anm.: Einreden unterscheiden sich dadurch von Einwendungen, dass sich der Anspruchsgegner auf sie berufen muss.

b) Sekundäransprüche

Wenn es bei einem Schuldverhältnis zu Komplikationen kommt, wollen die Parteien häufig ihre Nachteile von der anderen Seite ausgeglichen haben. Dabei greift man auf sog. Sekundäransprüche zurück, die z. B. Schadensersatz gewähren.

Bei einer Prüfung auf Primär- oder Sekundäransprüche ist unbedingt auf die Fallfrage zu achten:

Anspruchsaufbau im Zivilrecht

1. Vertragliche Ansprüche

a) Primäransprüche

- Anspruch entstanden?

- Anspruch untergegangen?

- Anspruch durchsetzbar?

b) Sekundäransprüche

2. Weitere Ansprüche

- quasivertraglich

- dinglich

- deliktisch

- bereicherungsrechtlich

3. Schuldner und Gläubiger

Durch das entstandene Schuldverhältnis haben wir es nun mit zwei Parteien zu tun:

Dem Schuldner und dem Gläubiger.

Nach § 241 I ergibt sich, dass ein Schuldner im Rahmen eines Schuldverhältnisses verpflichtet ist, an den Gläubiger eine vereinbarte Leistung zu erbringen.

Wenn nur eine Seite eine Leistung zu erbringen hat, ist das Schuldverhältnis unproblematisch (z. B. Schenkung).

Bei gegenseitigen Verträgen (z. B. Kauf-, Miet- und Werkverträge) sind beide Personen Schuldner und Gläubiger in einer Person.

Man muss im Fallaufbau genau darauf achten, dass man bzgl. Schuldner- und Gläubigerschaft immer genau herausarbeitet, welche Leistung jeweils vom Anspruchssteller verlangt wird.

4. Vertrags-, Abschluss und Gestaltungsfreiheit

Ein wichtiges Prinzip des Zivilrechts ist die Vertragsfreiheit. Sie umfasst folgende Teilprinzipien:

- Abschlussfreiheit: Die Parteien können frei entscheiden, ob und mit wem sie schuldrechtliche Verträge

schliessen

- Gestaltungsfreiheit: Die Parteien können frei entscheiden, wie sie den Vertragsinhalt ausgestalten wollen.

Die Gestaltungsfreiheit unterliegt einer sogenannten Inhaltskontrolle und ist damit stärker eingeschränkt als die Abschlussfreiheit.

Die Parteien dürfen keine verbotenen (§ 134) oder sittenwidrigen (§ 138) Verträge schliessen. Sonst wären die Verträge nichtig.

Wenn eine Partei beim Vertragsschluss Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBen, §§ 305 ff) verwendet, darf sie darin bestimmte Klauseln nicht verwenden. Andernfalls ist der Vertrag zwar wirksam, die Klausel aber nicht. (Dadurch wird die andere Partei stärker geschützt.)

Einige der Vorschriften des BGB sind abdingbar (dispositiv). Sie gelten nur, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

L. 2: Die Unmöglichkeit

§§ 241, 280 (Pflichtverletzung/Leistungsstörung), 275

In einem Schuldverhältnis hat der Schuldner die Pflicht, an den Gläubiger eine Leistung in bestimmter Weise (vertraglich oder gesetzlich festgelegt) zu erbringen (§ 241).

Ansonsten spricht man von einer Pflichtverletzung (§ 280, früher: Leistungsstörung).

Unter einer Pflichtverletzung/Leistungsstörung (Oberbegriff) versteht man Fälle, in denen der Schuldner seine Leistungspflicht entweder gar nicht (Unmöglichkeit), verspätet (Schuldnerverzug) oder auf andere Weise fehlerhaft (Schlechtleistung) erbringt.

Wenn der Gläubiger die Leistung des Schuldners nicht rechtzeitig annimmt (Pflichtverletzung), spricht man von Gläubigerverzug.

1. Die Unmöglichkeit (einer Leistung) im Fallaufbau

Unmöglichkeit liegt dann vor, wenn der Schuldner einer Leistung diese nicht erbringen kann (Pflicht!).

Es handelt sich hierbei um den extremsten Fall einer Pflichtverletzung bzw. Leistungsstörung.

Die Unmöglichkeit kann im Fallaufbau an verschiedenen Stellen auftreten:

- Bei Unmöglichkeit kann der Erfüllungsanspruch des Gläubigers untergehen.

- Bei gegenseitigen Verträgen kann es sein, dass der Gläubiger trotzdem seine Gegenleistung erbringen muss.

- Wenn der Schuldner seine Leistung wegen § 275 nicht mehr erbringen muss, kann der Gläubiger keine Erfüllung mehr verlangen, dafür aber Sekundäransprüche stellen (Schadensersatz, Ersatzgegenstände)

- Bei gegenseitigen Verträgen kann der Gläubiger auch nach § 326 V vom Vertrag zurücktreten (div. Folgen)

2. § 275: Ausschluss der Leistungspflicht

§ 275 besteht aus drei Absätzen. Diese haben zum einen verschiedene Voraussetzungen:

Abs. 1 regelt die Unmöglichkeit allgemein, Abs. 2 und 3 regeln seltenere Fälle, die im Grenzbereich der Unmöglichkeit liegen. Die Leistung kann dann nur noch theoretisch erbracht werden.

Die Absätze haben dann unterschiedliche Rechtsfolgen: Im Fall des Abs. 1 führt die Unmöglichkeit zum Untergang des Anspruches (rechtsvernichtende Einwendung), in Abs. 2 und Abs. 3 darf der Schuldner die Leistung trotzdem erbringen, muss es aber nicht. Im letzten Fall muss er eine Einrede geltend machen (Einwendung <> Einrede).

Alle Absätze des § 275 haben die Voraussetzung, dass ein Schuldverhältnis vorliegen muss (Anspruchsteller vs. Anspruchsgegner). Meistens handelt es sich hierbei um einen Vertrag.

a) § 275 I

§ 275 I regelt die Unmöglichkeit in ihren Grundsätzen: "Kann eine Leistung vom Schuldner nicht erbracht werden, so kann sie vom Gläubiger auch nicht verlangt werden."

1. Schuldarten: Geld-, Stück- und Gattungsschulden

Beachte:

Die Unmöglichkeit gilt für Geld nicht (vgl. § 270). Motto: "Geld hat man zu haben!"

Der Begriff Geldschuld wird nur bei Auseinandersetzungen der Vertragsparteien um einen Betrag (Geldbetrag) verwendet (Klausur!).

Bei Gegenständen ausser Geld (Sachen etc., § 90) existiert eine objektive Unmöglichkeit, wenn eine zu übereignende Sache zerstört worden ist o. ä. Eine subjektive Unmöglichkeit existiert dann, wenn ein Schuldner eine Sache zwischendurch einem Dritten übereignet (dann kann sie [nur] der Dritte als neuer Eigentümer erbringen (subj. Unmöglichkeit).

Das ist bei sog. Stückschulden unproblamatisch (konkret bestimmbare individuelle Merkmale), die man aber im Alltag seltener antrifft.

Bsp.e: (spez.) Gebrauchtwagen, (spez.) Tier, Kunstwerk

Im täglichen Leben hat man es aber nicht mit solchen Stückschulden zu tun. Bei in großen Mengen hergestellten Gütern sind die einzelnen Dinge/Sachen untereinander fast identisch. Man spricht hier also von einer Gattungsschuld.

→ Ergo liegt eine Gattungsschuld dann vor, wenn die Parteien den Kaufgegenstand nach typisierenden Merkmalen bestimmen, die auf eine Vielzahl gleichartiger Gegenstände zutreffen.

Bsp.: Neuwagen, Möbel (Standard), Kartoffelsack

Gattungsschulden gelten als austauschbare Schulden. Für sie gelten deshalb besondere Regeln.

- es reicht die Leistung "durchschnittlicher Qualität" (§ 243 I) durch den Schuldner

- die Leistungspflicht ist noch nicht auf eine best. Sache beschränkt,

solange der Schuldner (einer Gattungsschuld) noch nicht das Erforderliche getan hat (§ 243 II);

in bezug auf § 275 I heißt das, dass bei Zerstörung oder Verkauf einer Gattungssache die Leistung solange nicht als unmöglich

-

(...)

L. 3: Schuldner- und Gläubigerverzug

Es wurde bereits in L. 2 gesagt, dass es mehrere Arten der Pflichtverletzung bzw. Leistungsstörung gibt (Wh.):

- Unmöglichkeit

- Schuldnerverzug

- Schlechtleistung

- Gläubigerverzug (also auf G.-Seite!)

1. Schuldnerverzug (im Fallaufbau)

Die Unmöglichkeit gilt eher als klausurrelevant (v. a. in Anfängerklausuren), der Schuldnerverzug als praxisrelevant. Anders als bei der Unmöglichkeit ("Geld hat man zu haben!") kann man mit Geldforderungen in Verzug geraten.

Wenn eine Rechnung nicht pünktlich bezahlt wird, muss zuerst eine Mahnung verschickt werden, um den Schuldner in Verzug zu setzen (§ 286 I 1). Dies geschieht in Deutschland täglich zigtausendfach mit Geld- und Sachleistungen.

Bei einem Schuldnerverzug hat der Gläubiger folgende Möglichkeiten:

- er kann die geschuldete Leistung beanspruchen und zusätzlich Verzögerungsschaden (§§ 280 I, II, 286) und/oder Verzugszinsen (§ 288) verlangen

- er kann unter best. Voraussetzungen auf die geschuldete Leistung verzichten und Schadensersatz (statt der Leistung) fordern (§§ 280 I, III, 281)

BT

1. Das Kaufvertragsrecht

Beim Kaufvertragsrecht muss man sich noch einmal die Möglichkeiten der Pflichtverletzung (Leistungsstörung) genauer anschauen.

- Unmöglichkeit:

Bei der Unmöglichkeit haben Verkäufer und Käufer zwar einen Kaufvertrag geschlossen, dem Verkäufer ist es jedoch nicht möglich, seine Pflicht aus § 433 I 1 zu erfüllen. Er kann die verkaufte Sache deshalb nicht übergeben und Eigentum daran verschaffen. (Der Käufer kann die Sache nicht mit nach Hause nehmen.)

- Mangelhaftigkeit:

Bei der Mangelhaftigkeit verschafft der Verkäufer dem Käufer gem. § 433 I 1 das Eigentum an einer Sache und übergibt sie ("mit nach Hause nehmen"). Bald zeigt sich aber, dass die Sache nicht funktioniert bzw. mangelhaft ist.

A. Die Unmöglichkeit

Im Falle der Unregelmässigkeit gehen regelmässig die Ansprüche von Käufer und Verkäufer (Lieferung, § 275; Zahlung, § 326 I 1).

Der Käufer kann also nicht mehr weiter die Übereignung der Sache verlangen und der Verkäufer nicht mehr die Kaufpreiszahlung (§ 433 I 1; § 433 II).

Auch wenn gemäss § 326 I 1 der Anspruch des Verkäufers auf Kaufpreiszahlung untergeht, wenn/weil er wegen Unmöglichkeit nach § 275 nicht leisten muss, gibt es doch Ausnahmen, bei denen der Anspruch erhalten bleibt:

- der Käufer ist für die Unmöglichkeit allein oder weit überwiegend verantwortlich (§ 326 II 1)

- die Sache wurde dem Käufer bereits übergeben (§ 446, S. 1; Besitz, noch nicht Eigentum)

- der Käufer fand sich im Annahmeverzug (§ 446, S. 3), als die Sache untergegangen ist

- die Voraussetzungen eines Versendungskaufs liegen vor (§ 447, I)

Eine Unmöglichkeit kommt nicht nur dadurch zustande, dass eine Sache zerstört wurde. Eine Unmöglichkeit kann aber auch aus ganz anderen Gründen vorliegen (§ 275).

Entscheidend ist, ob es sich bei der betreffenden Sache um eine Stück- oder eine Gattungsschuld (gleichartige Merkmale beim Kaufgegenstand) handelt.

Wenn eine Gattungssache zerstört wird, ist der Verkäufer weiterhin in der Lage, aus der Gattung zu liefern. Daher kann er seiner Pflicht aus § 433 I 1 nachkommen.

Unmöglichkeit tritt bei Gattungssachen erst dann ein, wenn vor der Zerstörung die sog. Konkretisierung (§ 243 II) erfolgt. Dadurch wird aus der Gattungsschuld eine Stückschuld. Der Verkäufer muss dazu das "seinerseits Erforderliche" (§ 243 II) getan haben.

Dafür muss geklärt werden, ob es sich um eine Bring-, Schick- oder Holschuld handelt:

- Holschuld:

- Bringschuld:

- Schickschuld:

B. Mangelhaftigkeit

Bei der Mangelhaftigkeit geht es um Fälle, in denen der Verkäufer dem Käufer eine Sache gemäss seiner Pflicht aus § 433 I 1 übergibt und das Eigentum daran verschafft ("mit nach Hause nehmen"), sie aber mit Mängeln behaftet ist.

Häufig handelt es sich dabei um bewegliche Sachen. Es können aber auch andere Sachen wie Grundstücke, Tiere, Patente, Markenrechte, Forderungen, Software (meistens) und Know-how sein.

Der § 453 I regelt den Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen und stellt ihn dem Kauf von Sachen weitgehend gleich.

Bei einer Mangelhaftigkeit hat der Käufer gemäss § 437 folgende Rechte:

- Nacherfüllung nach § 439 (verlangen)

- Vertragsrücktritt nach §§ 440, 323 und 326 Abs. 5; Kaufpreisminderung nach § 441

- Schadensersatz nach §§ 440, 280, 281, 283 und 311a; Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach § 284

I. Diese Rechte gelten nur dann, wenn die gekaufte Sache mangelhaft ist (Voraussetzung).

Der Sachmangel wird in § 434 genauer geregelt:

1. Beschaffenheitsabweichung, § 434 I

2. fehlerhafte Montage, § 434 II

3. Falsch- bzw. Zuweniglieferung, § 434 III

zur Prüfung:

1. Beschaffenheitsabweichung gem. § 434 I

- Vereinbarung getroffen?

- Abweichung der Ist-Beschaffenheit von Soll-Beschaffenheit?

-> dann wäre ein Sachmangel gem. § 434 I 1 gegeben!

+

- wenn Beschaffenheit nicht vereinbart:

eignet sich die Sache für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung?

-> Sachmangel gem. § 434 I 2 Nr. 1

+

- wenn Sache für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung geeignet:

eignet sich die Sache für die gewöhnliche Verwendung und weist sie eine Beschaffenheit auf, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer (nach der Art der Sache) erwarten kann?

-> nein: Sachmangel gem. § 434 I 2 Nr. 2

2. Beschaffenheit n

(Fortsetzung folgt)

Mittwoch, 15. August 2012

ANTIKEN-KALENDARIUM

https://negotiator.jimdofree.com/termine-r%C3%B6mertage/

Allgemeines

Kirke

Egon Gottwein (Navicula Bacchi)

Roman Eisele: Klassische Rhetorik-Texte im Netz

Universitäten

Universität Mannheim: Alte Geschichte

Universitätssammlungen in Deutschland

Universität Trier: ZAT

Kelten

Keltenring Otzenhausen

Allgemeines

Deutschland im Mittelalter

Universitäten

Uni Tübingen: Mediävistik

Mediävistenverband

Mediävistenverband: Professuren

Carmen - The Worldwide Medieval Network

Dienstag, 14. August 2012

JEAN-PAUL BELMONDO

* 09.04.33

+ 06.09.21

Jean-Paul "Bebel" Belmondo war ein französischer Film- und Theaterschauspieler und Boxer italienischer Abstammung.

Jean-Paul Belmondo wurde als Sohn des Pariser Bildhauers Paul Belmondo und der Tänzerin Madeleine Belmondo geboren. Sein Vater stammte aus Sizilien und hatte Kontakte zu vielen Künstlern.

Belmondos älterer Bruder Alain arbeitete an der Produktion seiner Filme mit, seine Schwester Muriel arbeitete als Tänzerin.

Belmondos früh erwachender Kreativität und seiner Vorliebe zum Boxen stand seine Antipathie gegenüber der Schule entgegen. Den Entschluss, Schauspieler zu werden, fasste er mit 16, als er nach einer Erkrankung in Kur geschickt wurde (Auvergne). Zu beginn der 50er-Jahre begann er als Amateurschauspieler und nutzte Kontakte seines Vaters, um bei Schauspielfunktionären vorzusprechen. Viele rieten ihm von einer Karriere als Schauspieler ab und auch seine ersten Vorstellungsgespräche waren negativ.

Auf dem Pariser Konservatorium wurde er allerdings als Schauspieler genommen und lernte auch viele Künstler der damaligen Zeit kennen, mit denen er später noch lange zusammenarbeiten sollte.

Nach Anfängen als Tourneeschauspieler hatte Belmondo seinen Durchbruch als Kinoschauspieler gegen Ende der 60er-Jahre. 1959 erzielte er mit "Ausser Atem" (mit Jean Seberg; Regie: Jean-Luc Godard) einen Kassenschlager.

1959 heiratete Belmondo auch die Tänzerin Renée Elodie Constant. Aus dieser Ehe gingen die Kinder Patricia (+ 1994 Brand), Florence und Paul (Rennfahrer) hervor. 1965 wurde die Ehe wieder geschieden. 1966 lebte Belmondo mit der Schauspielerin Ursula Andress zusammen. 1963 - 1966 leitete Belmondo die Interessenvertretung der französischen Schauspieler.

Nach seinen Anfängen mit der Nouvelle Vague drehte Belmondo eine lange Reihe von populären Actionfilmen. Dieses Vorgehen wurde von einigen Kritikern bemängelt, prägte aber Belmondos späteres Image als Rauhbein. Belmondo drehte viele Actionsequenzen selbst.

1971 drehte er "Der Coup" mit Omar Sharif, 1975 Angst über der Stadt und Der Unverbesserliche, 1976 Der Greifer, 1977 "Ein irrer Typ" mit Raquel Welch in einer Doppelrolle als Stuntman und (schwuler) Medienmann, 1979 "Der Windhund", 1980 "Der Puppenspieler", 1981 "Der Profi", 1982 "Das Ass der Asse" (Parodie auf die Olympiade von 1936), 1983 "Der Aussenseiter", 1984 "Die Glorreichen" und "Fröhliche Ostern", 1985 "Der Boss", 1987 "Der Profi 2". Aufgrund von Verletzungen bei den Stuntszenen und des sich wandelnden Publikumsgeschmacks zog sich Belmondo aber zunehmend aus der Actionszene zurück.

2001 erlitt Belmondo einen Schlaganfall. 2002 heiratete er seine zweite Frau Nathalie mit der er eine Tochter hatte. Später war er mit Barbara Gandolfi zusammen.

2021 verstarb er.

Montag, 13. August 2012

FANTASY (PHANTASTIK)

Neuzeit bis 18. Jhd.

Am Übergang des Mittelalters zur Neuzeit gab es 1516 mit Hilfe des neu erfundenen Buchdruckes (mit beweglichen Lettern) ein frühen "Bestseller": Den Orlando furioso (Der rasende Roland; in Versform à 40 Gesängen) von Ludovico Ariosto, der seinerseits eine Fortschreibung des unvollendeten Orlando innamorato von Matteo Maria Boiardo ist.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann die mitteleuropäische Begeisterung für vorzeitliche Epik. Sie schlug sich in den Gesängen des fiktiven Barden Ossian nieder.

Als früher Fantasy-Roman gilt "Niels Klims unterirdische Reise" (1741) des dänisch-norwegischen Dichters Ludvig Holberg. In dem Roman werden zahlreiche Sagenmotive aufgegriffen.

In der Zeit der vernunftorientierten Aufklärung wurden aber phantastische Motive auch kritisch gesehen.

19. Jahrhundert

Ansätze moderner Phantastik gibt es im 19. Jhd. Bereits die Frühromantik beschäftigte sich mit Mystik und übersinnlichen Welten. Die Settings waren oft mittelalterlich. Dahinter stand oft ein philosophisches Konzept. Es entstanden Volksmärchensammlungen, Kunstmärchen und Bildungsromane. Es kam auch zu einer Vermischung der literarischen Gattungen im Namen einer Universalpoesie, so wie man es später auch in einigen Werken von J. R. R. Tolkien antraf.

Autoren wie Novalis/Georg Philipp Friedrich von Hardenberg ("Heinrich von Ofterdingen"), Ludwig Tieck ("Die Elfen") und Friedrich de la Motte-Fouqué ("Undine") nahmen Elemente der späteren Fantasy-Literatur vorweg.

In der Spätromantik entwickelten die Werke von Autoren wie E. T. A. Hoffmann und Edgar Allen Poe Phantasiewelten, in denen es um mittelalterliche und magische Themen ging. Beeinflusst wurde die frühe Phantastik auch von der Musik und den Bühnendramen Richard Wagners.

Auf dem entstehenden Buchmarkt des 19. Jhd.s waren auch die Abenteuer- und Schauerromane von Sir Walter Scotts erfolgreich ("Der Ring der Nibelungen"), die sich auf nordische Mythologie stützten.

In dieser Zeit entstanden auch Frühwerke des entstehenden Genres Science Fiction:

Jules Vernes ("20.000 Meilen [Einheiten] unter den Meeren"), Erckmann-Chatrian, Herbert George Wells, Lord Dunsany, Mary Shelley ("Frankenstein"), Bram Stoker ("Dracula"), Robert Louis Stevenson ("Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde"), George MacDonald ("Tagjunge und Nachtmädchen"), Mark Twain ("Ein Yankee am Hofe des König Artus'") und Oscar Wilde ("Das Bildnis des Dorian Gray").

In den 80ern und 90ern folgten Autoren wie Terry Brooks, Reymond Feist und Terry Pratchett (Scheibenwelt-Romane) und später Tad Williams, Robert Jordan und Robin Hobb.

Im deutschsprachigen Raum wurde Wolfgang Hohlbein erfolgreich.

Es entstanden weiterhin neue Subgenres wie die Urban Fantasy, Funny Fantasy (Funtasy) und Light Fantasy. Das Genre nahm sich inzwischen selbst auf's Korn.

21. Jahrhundert

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts (Jahrtausends) erlebte die Fantasy einen neuen Aufschwung.

Die Bücher und Filme der Harry-Potter-Reihe und die Herr-der-Ringe-Verfilmungen gelten als Auslöser. Wichtig waren auch die Neuverfilmungen der Chroniken von Narnia und die Buchreihen Percy Jackson und Eragon.

Ein populäres Sub-Genre ist jetzt die Dark Phantasy.

Als Wegbereiter einer moderneren High Fantasy gelten jetzt George R. R. Martin, Steven Erikson und J. V. Jones.

Auch in Asien gibt es wichtige Vertreter der Fantasy. So enthalten z. B. einige Werke des japanischen Bestsellerautors Haruki MURAKAMI Fantasy-Elemente und in chinesischen Onlineforen liefern sich einige Akteure regelrechte Wettbewerbe im Vielschreiben.

Mit der Zeit stellte sich immer mehr die Frage, die geistigen Welten besser zu illustrieren.

Anhänger des Lesens sagen zwar "hier kann sich jeder seine Gedanken machen", aber vielen ist eine konkrete Normung dann doch wichtig.

Als ein Illustrator von vielen sei der Peruaner Boris Vallejo (* 1941) genannt. Er ist Sohn eines Rechtsanwaltes und emigrierte 1964 nach seinem Abschluss in die USA. Viele (Film-)Plakate und Buchcover sind von ihm. Anfang der 1970er-Jahre illustierte er die Romanserie Gor von John Norman.

Manche halten Vallejo für "den" Fantasy-Illustrator, obwohl es viele gibt. Kritiker bemängeln seine klischeehaften Darstellungen, was seinem Erfolg aber keinen Abbruch tut.

Seit dem späten 20. Jhd. natürlich auch Computerspiele, deren 3D-Fähigkeiten und Vernetzung auch immer mehr zunehmen. Als Beispiele seien Ultima Online, EverQuest, Lineage, Dark Age of Camelot, World of Warcraft oder GuildWars genannt, die dann viele, viele Nachahmer fanden.